¿Y si se deja de hacer ciencia?

Estas fechas son propicias para que los viven en el “exilio exterior” laboral se reúnan con los que vivimos en el “exilio interior”. De esta forma, muchos científicos que se han tenido que marchar fuera por no encontrar posibilidades de desarrollar su labor investigadora en España vuelvan a visitar a la familia y amigos. Esas reuniones también son útiles para comparar cómo funciona la ciencia en diversas partes del planeta y comprobar así lo mucho que aún nos queda por aprender.

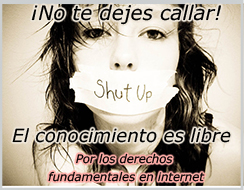

Tras constatar cómo en España el tema de la ciencia no parece importar demasiado a la sociedad (y por tanto tampoco a nuestros políticos o a las grandes cadenas de televisión) por mucho que luego la profesión de científico aparezca muy bien puntuada, nos preguntamos qué pasaría si un buen día todos los científicos colgaran la bata y abandonaran la profesión. Esa pregunta no tiene una respuesta tan evidente y admite muchos matices, siendo muchos de ellos dependientes del país donde se realice. A bote pronto parece que no va a pasar nada grave de forma urgente, todos entendemos con claridad el problema que podría plantear el que los bomberos, los pilotos de avión o los conductores de metros pararan su trabajo pero, ¿qué pasaría si los científicos no fueran a trabajar?

La respuesta no es tan evidente. Se tiende a ver al científico como una persona con bata realizando labores difíciles de entender y cuyos resultados se presentan en revistas que sólo leen otros científicos. Sin embargo la primera pregunta que habría que plantear a un científico español es: ¿cuándo dices que no vas a trabajar te refieres a la labor científica o a lo que cubre toda tu jornada laboral? La pregunta no es baladí, ya que muchos científicos ven complementada (y en ocasiones, gracias a ello pagada) su jornada con docencia, participación en la realización de análisis clínicos, actividad de divulgación (que puede ir desde la escritura de libros hasta participar como guía turístico en instalaciones de patrimonio nacional). Y eso sí parece fácil de entender, si en la universidad faltan los profesores, si los hospitales dejan de procesar las muestras y no realizan análisis o si las instalaciones turísticas dejan de tener guías se ve claramente la importancia de la participación de investigadores en dichas tareas, pero tratemos solamente aquella parte de jornada que implica la investigación, ¿se notaría algo la paralización de la actividad científica?

Visto desde fuera podría dar la impresión de que parar la actividad científica sólo repercutiría en los investigadores y los medios donde se difunde los resultados de dicha actividad. Sin embargo parar la ciencia implica que clavamos la adquisición de nuevo conocimiento. La actividad que mayor cantidad de conocimiento ha incorporado a nuestra especie es, sin duda, la ciencia. Cada revolución científica, y a lo largo de la historia ha habido varias, ha supuesto un salto cualitativo en nuestra visión del mundo que nos rodea. Frenar de golpe significa anclarnos, no avanzar y no ser capaces de superar nuevos retos ni contestar aquellas preguntas para las aún no tenemos respuestas. También significa perder nuestra capacidad de respuesta ante eventos futuros. Todo el mundo tiene claro que si los bomberos se ponen en huelga se está en una situación de riesgo. Pero nadie tiene tan claro que la paralización de la actividad científica también puede tener consecuencias parecidas. Los incendios no se producen a cada momento, de hecho hay días en los que no se producen ninguno, a pesar de ello nadie duda de la importancia de tener un buen servicio de bomberos en el barrio. De igual manera de vez en cuando se producen crisis sanitarias que requieren una fuerte labor investigadora para ser entendida y resuelta; aunque esas crisis tampoco ocurren cada día, nadie debería dudar de la importancia de tener un buen sistema de respuesta investigadora ante dichas crisis.

Pero la ciencia es mucho más que una herramienta para responder crisis puntuales, es una herramienta para construir conocimiento, para entender todo lo que integra el universo. Esa herramienta que algunos llaman “ciencia básica” cuando debería ser llamada “ciencia” a secas es lo que permiten dotarnos de conocimientos que serán imprescindibles para responder a esas crisis y para contestar todas aquellas preguntas que nuestro cerebro es capaz de plantear. Nadie se imagina a los bomberos peleando en los incendios sin entender lo que es el fuego y sin los materiales adecuados para llevar a cabo su labor. De igual manera no se puede combatir determinados patógenos sin conocer su naturaleza y sus debilidades. Aquellos países que primero entendieron eso en profundidad, hace de esto muchos años, que apostaron por la labor investigadora, son los que hoy son punteros. Porque no me cansaré de repetir aquello de que “los países ricos no hacen ciencia porque son ricos, sino que son ricos gracias a que hacen ciencia”.

Este texto escrito en fechas tan cercanas a las fiestas navideñas no es más que la exposición del resultado de una charla de unos amigos que nos dedicamos a la labor científica en torno a unas cervezas. Con él no pretendo promover ninguna huelga de investigadores sino intentar hacer comprender la importancia de la labor investigadora en el mundo actual. He tomado como ejemplo aspectos de la investigación biomédica, pero es perfectamente extrapolable a cualquier área de conocimiento, desde la física de partículas a la antropología. Felices fiestas.

"La Ciencia y sus Demonios" es miembro de la Red Escéptica

"La Ciencia y sus Demonios" es miembro de la Red Escéptica

Gracias, por esta llamada de atención. Aún siendo conscientes del significado que la Ciencia tiene en nuestro mundo actual, tendemos muchas veces a olvidarnos de todo lo bueno y lo malo que le debemos, que a mi parecer es la vida al completo, tal como se concibe hoy en día en nuestra civilización occidental.

Me gustaMe gusta

Si se para la I+D(+i) a nivel global, la economía indudablemente sufrirá un batacazo. Varios sectores dependen literalmente de la mejora continua. Muchas empresas se irían a pique si se viesen condenadas a ofrecer siempre el mismo producto o servicio con el mismo coste unitario.

Me gustaMe gusta

Pues aún así, la investigación médica o la microbiológica todavía tiene un impacto al medio plazo que muchas personas llegan a comprender. Al que investiga enfermedades, o trabaja con genomas, le puedes encontrar una aplicación más pronto que tarde. El químico y el físico desarrollan materiales y sustancias nuevas. El economista busca las mejores recetas para que no nos falte dinero y trabajo (o sobre todo que no le falte dinero al empresario).

Sin embargo, qué conocimiento práctico aportan: paleontólogos, historiadores, biólogos, filósofos, matemáticos, astrónomos, filólogos, geólogos, y tantos otros logos. Para nosotros el conocimiento es bueno en sí mismo, no necesita justificación, pero para el que sólo le interesa que gane su equipo de fútbol y llegar bien a fin de mes, encontrar otra especie de homínido, descubrir los orígenes de una palabra, o encontrar helio líquido en la luna de algún planeta, le son cosas indiferentes a las que no merece la pena dedicar dinero.

La excusa que daba la NASA era mejor: investigamos porque nos gusta, sí, y muchas cosas que descubrimos no tienen ninguna aplicación, pero otras sí, y si no fuera porque nos hemos puesto a investigar primero lo que nos gustaba, nunca hubiéramos podido encontrar esas otras aplicaciones que tan bien nos vienen ahora.

Me gustaMe gusta