Adiós al mito del hombre cazador y la mujer recolectora

Los humanos hemos vivido en grupos cuyo principal sustento se basaba en la caza y la recolección desde que ni siquiera éramos sapiens hasta prácticamente ayer mismo desde el punto de vista evolutivo. Y en este entorno los papeles parecían estar claros: los machos eran cazadores y las hembras recolectoras. Sin embargo, un reciente estudio ha venido a derribar lo que ya se puede considerar solo como un mito científico arrastrado del histórico y omnipresente sexismo.

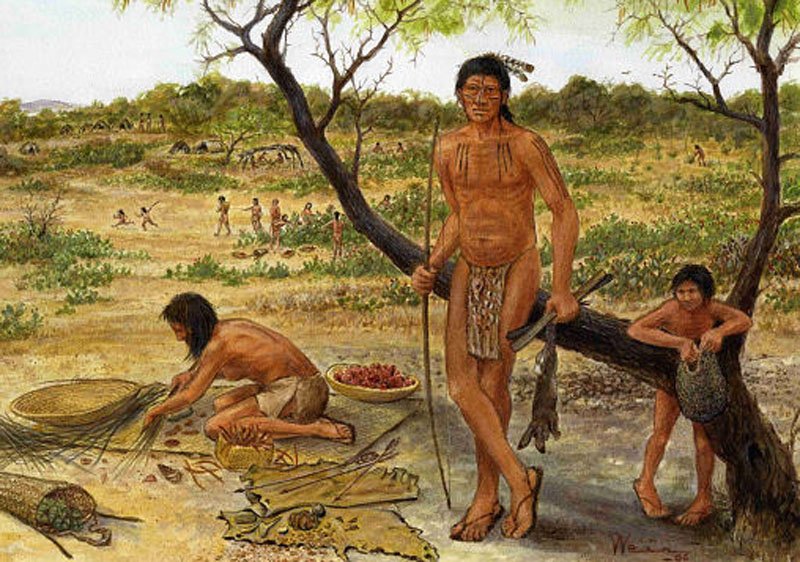

Desde antes de la Ciencia moderna, la visión dominante de las diferencias reales o imaginarias entre hombres y mujeres ha sido contaminada por el machismo patriarcal imbuido en prácticamente todas las culturas modernas. Y de ahí se extrapoló que nuestros lejanos antepasados tendrían que haberse comportado idénticamente a lo conocido de todas las civilizaciones históricas: los hombres acumulando poder y dedicándose a tareas “varoniles” como la caza o la guerra y las mujeres centradas exclusivamente en la crianza de los hijos. Y esa dicotomía se trasladó a nuestra larga historia evolutiva con el concepto de “hombre cazador, mujer recolectora” que se plasmó a finales del siglo pasado incluso en una hipótesis científica. Así, en esta narrativa del Hombre el Cazador, los machos ancestrales vagaban en busca de presas mientras sus compañeras femeninas permanecían cerca del campamento, recolectando plantas y cuidando a la prole. Y así esta historia concluía que la división sexual entre la caza masculina y la recolección femenina llevaba con nuestros antepasados desde hacía quizás más de 1 millón de años.

Aunque curiosamente (o no, porque ya sabemos que los científicos también pueden verse influenciados por sus creencias y sus sesgos) durante décadas, los antropólogos habían sido testigos de cómo las mujeres “recolectoras” de las pocas sociedades “primitivas” que quedan en el mundo eran hábiles cazadoras, aunque ese conocimiento siempre quedaba en un plano secundario al que se le daba poca o nula importancia. Así, en 1983 se publicó que las mujeres matsés de la Amazonía peruana perseguían y golpeaban con machetes a los pecaríes, las presas de mayor tamaño de esa selva y que cuando cazaban con los hombres, las parejas conseguían más trofeos que cuando los hombres iban a cazar solos. También, en otro estudio publicado en 1985, se observó que las mujeres Agta de Filipinas utilizaban flechas con arcos tan altos como ellas contra cerdos salvajes y ciervos. Es más, en diversos estudios realizados durante la década de los 90 del siglo pasado y que fueron recopilados en un posterior artículo, se observó que entre los Aka, un pueblo pigmeo que habita los bosques de la República Centroafricana, las mujeres cazan con redes con más frecuencia que los hombres y en igualdad de condiciones cuando se usan otras artes cinegéticas. Y muy llamativamente en este grupo incluso las mujeres de más edad, que ya eran incluso bisabuelas o las niñas de tan solo 5 años se dedicaban habitualmente a la caza del puercoespín. Así, estos y otros estudios más dispersos por la bibliografía mostraban que, la hipótesis del cazador y la recolectora era cuando menos muy incompleta, cuando no errónea.

Por ello un grupo de investigadoras de la Universidad de Seattle se dedicaron a realizar una búsqueda exhaustiva no solo de la bibliografía científica publicada por antropólogos sino también de los relatos escritos por etnógrafos, así como los plasmados en papel por todo tipo de observadores, comerciantes y viajeros varios en el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y la actualidad, con el objetivo de obtener una visión global del papel económico de la mujer en las sociedades de cazadores-recolectores. Este minucioso y más que tedioso análisis incluyó finalmente a los 63 grupos de los que se tenía más información, sociedades que estaban repartidas por casi todo el mundo, tal y como muestra la siguiente figura.

Y el resultado de este estudio recientemente publicado no puede ser más llamativo, ya que ha encontrado que las mujeres cazan o cazaban en casi el 80% de las sociedades estudiadas.

Estos datos sorprendieron incluso a los autoras (que no esperaban tanta profusión cinegética entre la féminas) ya que además entre las sociedades con mujeres cazadoras, el 87% cazaban de manera constante y deliberada en lugar de encontrarse pasivamente con la presas de manera oportunista o por casualidad y que, como los hombres, las mujeres también decidían irse a cazar (solas o en compañía) habitualmente. Además, los informes analizados también revelaron una considerable flexibilidad y preferencias personales, tanto dentro de cada grupo como entre diferentes culturas, manejando las mujeres cazadoras diversos tipos de armas, incluidas lanzas, machetes, cuchillos o ballestas, junto con otras variantes que incluían perros de caza, redes o trampas. Ello refuerza la idea de una implicación real y profunda de las mujeres en las artes cinegéticas a lo largo de la (pre)historia.

Es más, las cazadoras de estas sociedades se enfrentaban a los problemas de la maternidad casi como las actuales mujeres, compaginando trabajo y crianza, porque a veces las madres cargaban con sus bebés durante la caza, mientras que otras veces los dejaban en el campamento al cuidado de otros miembros de la comunidad: Incluso hacían algo que no pueden hacer las mujeres trabajadoras de la actualidad ¡vivan las leyes contra el trabajo infantil!, pero sí las hembras de muchas especies de carnívoros: llevarse a cazar con ellas a los niños ya crecidos para irles enseñando las correspondientes artes y técnicas.

En conjunto, estos datos rechazan rotundamente el mito sesgado de que los hombres cazaban, las mujeres recolectaban y que esta división sexual ha sido inherente a la historia humana. Y todo este embrollo proviene de un relato fraguado con la información recolectada por etnógrafos, todos ellos hombres blancos euroamericanos de los siglos XVIII al XX que eran los que visitaban comunidades de aborígenes. Y estos hombres, por su propio condicionamiento patriarcal prácticamente solo se relacionaban con los hombres locales y por tanto, prestaban poca atención a lo que hacían las mujeres como comenta Sang-Hee Lee, una antropóloga de la Universidad de California. Finalmente, esta visión machista de nuestro remoto pasado se trasladó inadvertidamente, sin oposición ni crítica ninguna a los círculos investigadores desde mediados del siglo XX, porque también la inmensa mayoría de los antropólogos del campo seguían siendo casi exclusivamente varones euroamericanos.

El corolario de este trabajo es que los antropólogos (y todos los investigadores en general) tienen que repensar su trabajo, entender que pueden estar influidos por sus propios sesgos culturales, desarrollar habilidades y establecer controles para recoger y analizar los datos adecuada y profundamente, para así evitar errores tan típicos como asumir que los esqueletos encontrados con armas son hombres, mucho antes de intentar siquiera realizar los análisis genéticos que determinen la verdadera realidad del hallazgo.

P.D:

Y de regalo un interesante video en donde el siempre racionalista Neil DeGrasse expone como incluso hoy en día seguimos marcados por el sexismo y el racismo dentro del mundo académico y entonces no es para nada extraño que los datos se interpreten dentro de un contexto marcado por los estereotipos heredados de nuestro remoto, ignorante y supersticioso pasado.

Entradas relacionadas:

- La historia evolutiva del mono borracho

- Las matemáticas son difíciles para las mujeres y los negros

- Científicos macho y profesores hembra

- Los habitantes de la Inglaterra Victoriana fueron más inteligentes que los modernos occidentales

- ¿Es Dios un espalda plateada?

- Estereotipos autocumplidos

- La revolución neolítica: ¿el peor error de la historia de la humanidad?

- Las mujeres son mejores estudiantes incluso en los países más sexistas

- Emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología casi divina

- El sapiens domesticado

- De carroñeros a cocineros: las ventajas (pero también los costes) de pensar

- Ese sexismo tan incrustado en la sociedad

- Desde el punto de vista evolutivo, los humanos somos más artesanos que filósofos

"La Ciencia y sus Demonios" es miembro de la Red Escéptica

"La Ciencia y sus Demonios" es miembro de la Red Escéptica

Puede haber condicionantes genéticos que favorezcan según qué actividades en función del sexo, pero tales condicionantes son más bien marginales, y si nos fijamos en el día a día, veremos cómo encontramos un sinfín de excepciones, tantas que el efecto de tales condicionantes queda muy diluido.

Dos ejemplos clásicos: la capacidad de orientación y el deseo reproductivo. Mi hijo tiene un sentido de la orientación bastante malo, mientras que mi sobrina lo tiene especialmente bueno. Según los parámetros clásicos, debería ser al revés. Y mi sobrina tiene muy claro (Y en este caso coincide con mi hijo) en no querer descendencia. Ambos piensan que tal como están las cosas, traer niños a este mundo es un tremendo error (Acertadamente en mi opinión). Evidentemente, son casos aislados y nada nos dicen del conjunto, pero como excepciones, sí nos indican que el peso de los paradigmas establecidos (y en algunos casos impuestos) puede estar dándonos una visión falaz de la realidad.

Estoy seguro que, quienes tengan edad suficiente, recordarán las presiones familiares y del entorno, cuando ya con pareja estable (especialmente si esta estaba formalizada) y sin hijos, con el consabido “¿y para cuando vais a tener descendencia?”. Y si ya tenías uno, la otra muletilla “¿y para cuando la parejita?”. Y si no tenías pareja, la clásica pregunta “¿Aún no tienes novia (O novio, según el caso)?”. No dejan de ser tontería, pero es una de las formas en las que se promueven los paradigmas sociales definidos como “normales” o “habituales”. Y aunque los ejemplos son banales, las prácticas que implican son generales y aplicables a toos los ámbitos de la vida social.

Me gustaMe gusta

Muy interesante artículo. Pero entonces ¿quién recolectaba? ¿Hombres y mujeres? ¿Se repartían las tareas? ¿Y que hay de las diferencias en los cerebros de hombres y mujeres, supuestamente debido a esa adaptación evolutiva?

Me gustaMe gusta

«¿quién recolectaba? ¿Hombres y mujeres? ¿Se repartían las tareas? ¿Y que hay de las diferencias en los cerebros de hombres y mujeres, supuestamente debido a esa adaptación evolutiva?»

Pues ya os contaré cuanto se publiquen artículos científicos sobre estos asuntos, porque como ya comenté hace tiempo en LCyD es difícil que los humanos tengamos la suficiente paciencia para responder a las preguntas SOLO cuando existan datos suficientes para ello:

Es lo que tiene la Ciencia, que nunca tiene todas las respuestas y simplemente hay que tener paciencia.

Me gustaMe gusta

Tenía entendido que, por ejemplo, la capacidad de las mujeres para distinguir muchos más colores que los hombres era fruto de una adaptación a sus tareas recolectoras. Si no hay distinción de tareas, ¿qué otras explicaciones puede haber para esas diferencias?

Me gustaMe gusta

El problema con estos estudios de psicología suele ser que el número de sujetos estudiados suele ser bastante bajo y las diferencias medidas entre los sexos bastante pequeñas. Por ejemplo en este estudio:

https://bsd.biomedcentral.com/articles/10.1186/2042-6410-3-21

que salió en todos los medios de comunicación del mundo eran 40- 60 participantes en cada experimento, por ejemplo 37 mujeres y 21 hombres en uno de ellos y las desviaciones entre sexos son muy reducidas.

Pero quizás el dato más relevante a tener en cuenta en este contexto sería la falta de explicación biológica. Salvo las escasísimas mujeres con tetracromatismo:

https://es.wikipedia.org/wiki/Tetracromatismo#Posibilidad_de_humanos_tetracr%C3%B3matas

el resto de humanos, independientemente de su sexo tenemos las mismas proteínas ligadas a la visión sin que hasta ahora se haya encontrado la mínima diferencia entre las que expresan hombres y mujeres.

Me gustaMe gusta

Vaya … pues yo estaba convencido de que era un dato científicamente correcto. Gracias, una vez más, por abrirnos los ojos.

Me gustaMe gusta

Sobre este tema hay que tener en cuenta que como indicaba en una entrada anterior en LCyD:

la mayoría de los estudios utiliza a estudiantes universitarios (muy mayoritariamente de la propia carrera de Psicología) de países ricos como sujetos de prueba. Es decir, una muestra absolutamente sesgada para extraer conclusiones incluso en las propias naciones afectadas, tal y como yo indicaba en el texto de dicha entrada:

“Un estudio típico de psicología empieza por un reputado catedrático de Harvard o de otra prestigiosa universidad americana de la “Ivy League”, investigador que toma el camino fácil y como tiene a mano año tras año una nueva hornada de estudiantes de su facultad (pues no pierde el tiempo en salir al mundo en busca de especímenes representativos, ni siquiera hasta la facultad de al lado) y les hace rellenar cuestionarios o diseña pruebas para estudiar por ejemplo el altruismo, los códigos de conducta, la retribución o el castigo en el ser humano. Y del análisis de esos cien o doscientos estudiantes, que se publicará en una prestigiosa revista del campo, extrae conclusiones generales sobre cómo nos afecta a los humanos el que se nos engañe, cuanto de generosos somos o nuestra predisposición o no a valorar los hechos científicos frente a los argumentos pseudocientíficos. Es decir, se utilizan como conejillos de indias para entender el comportamiento individual y grupal del ser humano a un conjunto de adolescentes, llenos a rebosar de hormonas, provenientes de las clases medias-altas (hay que recordar que las matrículas en las universidades estadounidenses son de escándalo y que además no se admite a cualquiera), que han abandonado sus respectivos hogares para vivir en un campus universitario que es casi como un parque temático totalmente aislado del resto del país (y del mundo ya no digamos) y encima sólo aquellos que están estudiando psicología y no literatura francesa, química, medicina o ingeniera aeroespacial, y mucho menos el administrativo, el cocinero o el conserje de la facultad son los sujetos de estudio. Y viendo el asunto en perspectiva, es que ni siquiera esos mismos estudiantes de psicología cuando después, transcurridos 20 o 30 años serían capaces de responder a las preguntas sobre cooperación o enfrentamiento, elección de pareja o toma de decisiones de la misma manera que lo hicieron en su etapa universitaria, porque evidentemente sus experiencias vitales habrán modulado y hasta alterado profundamente una personalidad que se estaba formando en su ya lejanísimo pasado adolescente.”

Entonces, a no ser que entre este grupo de “WEIRDs” (Western, educated, industrialized, rich, and democratic societies) se midan diferencias abismales, que luego puedan ser corroboradas con individuos de otros extractos sociales, edades, etc. y sobre todo de culturas diferentes, el que media docena de estos estudios sobre diferencias sexuales o lo que sea encuentren ligeras diferencias solo sirve para aumentar el CV de los investigadores y dar titulares en los medios de comunicación o en la redes sociales.

Me gustaMe gusta

Para poder llevar a cabo una encuesta representativa de la población de un estado, la muestra debe reflejar el conjunto total de la sociedad, con iguales porcentajes por sexo, edad, región, nivel económico, nivel de estudios, creencias religiosas, como mínimo. Si esas condiciones no se cumplen, se producen sesgos que provocan conclusiones erróneas. Cuantos más factores que puedan influir en la forma de pensar estén representados proporcionalmente en la muestra, más fiel a la realidad serán los resultados de la encuesta.

Otro factor que influye en posibles sesgos es la forma en que se realizan las preguntas, pues el enfoque de las mismas puede incentivar determinadas respuestas. Un ejemplo: si entre las opciones propuestas de respuesta hay algunas que faltan, la tendencia será a escoger la más cercana a nuestra forma de pensar, pero eso puede dar lugar a interpretaciones falaces.

Me gustaMe gusta