Especiación en ranas (6): Las fronteras de una especie

.

In Science we trust

.

Y Dios dijo: Hágase la luz

Y desde los confines del Universo la luz respondió:

Pues espera sentado que tengo puesto el límite de velocidad

.

Carl von Linneo (1707 – 1778) en su época fue reconocido como un gran naturalista. Hoy es famoso por su legado: el sistema de nomenclatura que es utilizado de forma sistemática para dar nombre a toda cosa viviente que habite este planeta con canas. Bien, esta es una entrada dedicada a los batracios, luego… ¿para qué nombrar al gran Linneo? Básicamente, es que ya el propio Linneo consideró a nuestros anfibios protagonistas de hoy como especies distintas. Hoy se siguen considerando como tales, pero con una salvedad: son especies distintas que se separaron en tiempos tan recientes que podrían considerarse otro ejemplo útil para ilustrar el proceso conocido como evolución. Hablamos de los sapillos de vientre de fuego.

.

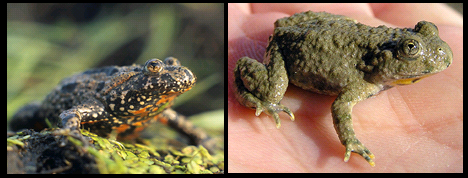

Izquierda, sapillo vientre de fuego, Bombina bombina (Linnaeus, 1761), créd.: Wikipedia. Derecha, sapillo de vientre amarillo, Bombina variegata (Linnaeus, 1758), créd.: Wikipedia.

.

Vale, esta serie se llama “especiación en ranas” y nuestros animales de hoy no son exactamente ranas… pero por esta vez hagamos la vista gorda, después de todo estos bichos son anfibios anuros como las ranas; podría haber sido peor, si hubiera caído en la tentación habría colado a las salamandras, entonces taxonómicamente hablando si que me hubiera merecido un buen rapapolvos… Nuestros “protas” son dos especies de batracios muy extendidos en la Vieja Europa, pero no los encontraremos en nuestra querida Península Ibérica. Presentemos al sapillo vientre de fuego, Bombina bombina (Linnaeus, 1761) y al sapillo de vientre amarillo, Bombina variegata (Linnaeus, 1758).

.

Ambas especies muestran diferencias en su comportamiento, historia vital y morfología, muchas de las cuáles se deben a adaptaciones a sus respectivos hábitats:

- Bombina bombina se distribuye en el norte de Europa y en la Cuenca del Danubio, colonizando tierras bajas y reproduciéndose en cuerpos de agua semi-permanentes. Es más pequeña de tamaño, deposita ingentes cantidades de huevos y sus renacuajos son poco activos y de crecimiento lento (ref. 4, 5, 6 y 8).

- Mientras tanto, Bombina variegata se distribuye en el oeste de Europa, la Península Itálica, los Balcanes y los Cárpatos, viviendo en tierras altas. Se reproduce en charcas temporales, siendo un animal mucho más terrestre. Como adaptación a tal modo de vida posee un esqueleto más robusto, piel gruesa para dificultar la desecación, huevos de gran tamaño y activos renacuajos de desarrollo rápido (ref. 4, 5, 6 y 8).

.

Mapa de distribución de los anfibios Bombina bombina (negro) y Bombina variegata (gris). La especie Bombina pachypus (Península Itálica) es considerada por otros autores como una subespecie de Bombina variegata; su situación está tan al límite de ser una nueva especie que todavía no hay acuerdo en como debe ser considerada (ref. 10).

.

En el siglo XXI, en este año 2013, los herpetólogos (biólogos expertos en anfibios y reptiles) siguen considerando al sapillo vientre de fuego y al sapillo de vientre amarillo como especies distintas. A priori es completamente razonable, mas hay un pero: pueden dar lugar a híbridos fértiles. ¿Cómo? ¿Pero no son especies distintas? ¿Cómo es que entonces pueden originar híbridos fértiles?

Básicamente el tema es el siguiente: la imposibilidad de hibridar, el que los híbridos sean estériles o el que los híbridos sean incapaces de alcanzar la madurez, son razones de peso para considerar a dos grupos animales como especies distintas sí o sí. Pero, si es posible la hibridación y los híbridos resultantes son fértiles, pueden ser que no tengamos especies distintas… o sí. De hecho, lo más frecuente es considerar a aquellos grupos animales que son muy diferentes en aspecto y modo de vida pero que al mismo tiempo hibridan como una etapa intermedia entre dos especies distintas, o bien como dos especies distintas pero lo suficientemente cercanas evolutivamente como para hibridar. Pero creo que antes de seguir, debería extenderme por una ramificación de este tema:

.

El Origen de las Especies.

.

Toda especie se origina a partir de una especie precedente. Esa es una regla básica que se cumple la mayor parte de las veces (aunque no siempre, a veces una especie se origina a partir de dos o más especies precedentes, véase el caso del trigo en esta entrada). Así, el modelo básico de especiación (entendiendo por especiación el «proceso por el que se origina una nueva especie»), propone que una especie hija se origina por acumulación de cambios más o menos graduales en la especie madre. Pero mucho ojito, porque esta afirmación puede dar lugar a una típica confusión: que toda la especie madre cambia para dar lugar a la especie hija. Eso es erróneo, y para solventar el error necesitamos responder a una pregunta que creo que empieza a ser frecuente en esta serie…

¿De qué está formada una especie? Una especie está formada por individuos repartidos en un territorrio llamado «área de distribución». Pero esos individuos no se distribuyen homogéneamente a lo largo y ancho de todo ese territorio, sino que esos individuos se agrupan en conjuntos más o menos amplios llamados poblaciones. Pongamos un ejemplo imaginario. Tenemos una especie animal llamada españoles, cuya área de distribución es el territorio conocido con el nombre de España. Pero los españoles no se distribuyen equilibradamente en toda su área de distribución, sino que forman núcleos donde sus individuos se agrupan en mayor o menor medida. Por ejemplo, podemos encontrar poblaciones enormes como Madrid o Valencia, donde se asocian un ingente número de individuos; al mismo tiempo, también pueden aparecer poblaciones con muchos menos individuos, tal es el caso de Los Nietos (Murcia).

Este ejemplo nos permite seguir con otro paralelismo: del mismo modo que sucede en el mundo natural, los individuos de una población pueden reproducirse entre sí, al igual que los individuos de Madrid se reproducen con otros individuos de Madrid para engendrar más individuos de Madrid. Así la población de Madrid se mantiene y no desaparece.

Pero al mismo tiempo, siendo esto algo que también ocurre en el mundo natural, los individuos de una población pueden salir de su población natal para establecerse en una población distinta; por ejemplo, algunos individuos pueden salir de Madrid para establecerse en Valencia y algunos individuos pueden salir de Valencia para establecerse en Madrid. De ese modo, con el intercambio continuo de individuos entre poblaciones, la especie permanece más o menos homogénea, ya que sus miembros se están “mezclando” (genéticamente hablando) continuamente entre sí.

.

Un caso real: lugares donde se ha citado la presencia de Bombina bombina en Rumanía. Como puede observarse, no está todo el mapa cubierto, sino solo algunos puntos. Crédito: (ref. 11).

.

Sabiendo ya que una especie se compone de poblaciones distribuidas a lo largo de un territorrio, sabiendo también que una población puede tener la capacidad de automantenerse y al mismo tiempo, tener la capacidad de intercambiar individuos con otras poblaciones de su misma especie, podemos dar el siguiente paso: ¿Cómo se forma una nueva especie?

Primero necesitamos una especie con un amplio territorrio. Para ello volveremos a usar una especie imaginaria: los ingleses (siglo XVIII). Originariamente el área de distribución de los ingleses era bastante reducida, cuatro piedras en medio del mar llamadas Islas Británicas. Pero de algún modo lograron expandirse enormemente, de modo que llegaron a colonizar todos los continentes habitables, incluyendo Norteamérica y Oceanía. Caso típico de una especie altamente invasiva.

En el mundo natural suele suceder que si una especie tiene un área de distribución enorme, puede que algunas de sus poblaciones terminen demasiado alejadas de otras poblaciones como para permitir el intercambio de individuos. También puede suceder otro fenómeno, que aparezca una barrera que aisle una o varias poblaciones del resto de poblaciones, dicha barrera puede ser un océano, una cordillera o la aparición de un desierto, entre otros.

Continuando con el paralelismo de los ingleses, su barrera fueron los océanos Índico, Pacífico y Atlántico. Estas barreras acentuaron las diferencias entre las poblaciones de ingleses de Norteamérica con las poblaciones de ingleses de las islas Británicas; del mismo modo se acentuaron las diferencias de las poblaciones de ingleses de Australia con respecto a las poblaciones de ingleses de las islas Británicas. Como consecuencia final, las poblaciones aisladas evolucionaron en nuevas especies. Hoy ya no tenemos poblaciones de ingleses en Norteamérica, ahora tenemos estadounidenses y canadienses, cada uno con sus propias poblaciones en sus territorios; lo mismo sucedió en Australia, donde ahora ya no son poblaciones australianas de ingleses, sino que tenemos otra especie a la que llamamos australianos.

Podemos seguir haciendo paralelismos con el mundo natural: de igual modo que sucede con las nuevas especies que aparecen en la naturaleza, los ingleses, los estadounidenses, los canadienses y los australianos no son completamente diferentes entre sí, tienen rasgos comunes como el idioma o el aspecto físico. Pero también tienen rasgos que los diferencian notablemente: tradiciones, leyendas, valores… incluyendo barreras biológicas que permiten que los consideremos especies distintas (países distintos): esencialmente Constitución, leyes, bandera e himno.

.

.

Vale, admito que el ejemplo de los países dado anteriormente es chungo e inexacto, pero espero que ayude a entender algunos conceptos básicos:

- Una especie tiene varias poblaciones.

- El aislamiento reproductor de algunas de sus poblaciones provoca que estas evolucionen (cambien) por su cuenta y de forma independiente al resto de poblaciones de su misma especie.

- Con el tiempo, los cambios acumulados por las poblaciones aisladas serían distintos a los cambios acumulados por las otras poblaciones de su misma especie.

- Si los cambios son suficientemente grandes, las poblaciones aisladas podrían considerarse una especie distinta. Este modo de generar nuevas especies tiene un nombre: especiación alopátrica (ver esquema anterior).

.

Y de igual forma que hemos visto con nuestros ejemplos, de una sola especie pueden surgir una, dos o más especies distintas. E igualmente, nada impide que una especie pueda coincidir en el tiempo (e incluso en el espacio) con su especie progenitora. Y también muy importante: la aparición de una especie no implica la extinción de su especie progenitora, al igual que la aparición de los canadienses no provocó la extinción de los ingleses. Y por eso aunque haya humanos, siguen habiendo monos.

Termino este rollo pimpollo con otro dato necesario de conocer. Hemos visto que desde una especie pueden surgir una o más especies distintas, pudiendo coincidir especie progenitora y especies hijas en el tiempo. También hemos mencionado que una especie no aparece de golpe y porrazo sino que se necesita que las poblaciones aisladas acumulen suficientes cambios para diferenciarse de la especie original.

En consecuencia, la aparición de una nueva especie es un proceso gradual (aunque no siempre, hay excepciones, por ejemplo: ver esta entrada). Por lo tanto, existen formas intermedias entre una especie progenitora y su futura especie descendiente. Pero… ¿cuáles son esas formas intermedias?

- Si los cambios son escasos o reducidos y los híbridos son perfectamente viables: podemos hablar de razas, de variedades o de tipos.

- Si los cambios son notorios y/o los híbridos sufren algunos inconvenientes: podemos hablar de subespecies. Si os gusta salir al campo para identificar bichos o plantas, ya sabréis de sobra que las guías de identificación son ricas en subespecies en cualquier grupo animal o vegetal.

- Si los cambios son muy grandes y/o los híbridos sufren varios inconvenientes: podemos hablar de especies incipientes, es decir, de especies muy estrechamente emparentadas. Tanto que a menudo los biólogos no saben si considerarlas realmente como nuevas especies o como subespecies al borde de la ruptura con la especie madre.

.

El sapillo de vientre amarillo de los Apeninos, Bombina variegata pachypus si lo consideramos una subespecie o Bombina pachypus si lo consideramos especie incipiente. Crédito: Amphibian Rescue & Conservation

.

Genética y Paleobiogeografía de los sapillos vientre de fuego.

.

Ahora creo que estamos en condiciones de hablar de nuestros batracios. Como ya hemos mencionado anteriormente, el sapillo de vientre de fuego (Bombina bombina) y el sapillo de vientre amarillo (Bombina variegata) son especies distintas y con múltiples diferencias en cuanto a aspecto físico, modo de reproducción, área de distribución, hábitat y estrategia de vida; tales son sus diferencias que desde siempre los biólogos las han visto como especies distintas. No solo en base a todo lo mencionado anteriormente, sino que desde hace algunas décadas también se han ayudado de esa rama de la ciencia llamada Genética.

Gracias a esta ciencia se dispone de una herramienta útil para estudiar las relaciones de parentesco entre poblaciones de una misma especie y/o entre especies distintas: el gen mitocondrial citocromo b (cyt b). La premisa básica de su uso es relativamente sencilla: este gen acumula mutaciones de forma más o menos constante con el paso de las generaciones, de modo que si una población engendró dos poblaciones recientemente (hace pocas generaciones), los genes «citocromo b» de los individuos una población serán muy parecidos a los genes «citocromo b» de los individuos de la otra población. Por otro lado, si una población engendró dos poblaciones hace mucho tiempo (hace muchas generaciones), los genes «citocromo b» de los individuos de una población serán bastante diferentes a los genes «citocromo b» que presentan los individuos de la otra población. Lo mismo sucede a nivel de distintas especies, géneros o cualquier otro taxon usado en biología.

De modo que en un estudio fue comparado el gen «citocromo b» de individuos procedentes de las más dispares poblaciones de Bombina (incluyendo ambas especies y sus subespecies) presentes a lo largo y ancho de Europa. El resultado: todas las Bombina bombina formaron un grupo común y todas las Bombina variegata formaron otro grupo común; igualmente, cada subespecie de Bombina variegata formó su propio grupito, pero todas las subespecies se agrupaban bajo el grupo mayor de Bombina variegata (ref. 3). Estudios posteriores mostraron los mismos resultados (ref. 2).

.

Reconstrucción de la filogenia del género Bombina en Europa basada en el análisis del gen «citocromo b», incluyendo las subspecies de Bombina variegata. Crédito: (ref. 2).

.

Estudios semejantes a los anteriormente mencionados, pero mucho más recientes y completos fueron llevados a cabo no empleando únicamente el gen «citocromo b», sino más bien todo el genoma de la mitocondria (esas factorías energéticas de la célula, que cuentan con su propio material genético). Este nuevo trabajo además no solo incluyó a Bombina bombina y a Bombina variegata con todas sus subespecies; sino también a especies del mismo grupo localizadas en Asia, como Bombina orientalis, Bombina (Grobina) maxima, Bombina (Grobina) microdeladigitora, Bombina (Grobina) fortinuptialis, y Bombina (Grobina) lichuanensis; estas cuatro últimas, llamadas también Grobina, son especies de mayor tamaño que según otros autores forman un grupo de sapillos aparte (ref. 7).

Los resultados de este estudio confirmaron estudios anteriores y además proporcionaron información adicional sobre su historia evolutiva: la primera gran escisión ocurrió cuando una especie ancestral de sapillos se separó en dos linajes, uno originaría a los sapillos de cuerpo pequeño y otro originaría a los sapillos de cuerpo grande (conocidos también como Grobina). Posteriormente, el linaje de los sapillos de cuerpo pequeño se escindiría nuevamente, por un lado originaría el grupo “bombina-variegata” y por el otro a Bombina orientalis. Finalmente, un sapillo europeo ancestral se escindiría en Bombina bombina y en Bombina variegata, desde esta última, algunas de sus poblaciones iniciarían el camino de la especiación convirtiéndose en subespecies (ref. 7).

.

Otra filogenia (árbol genealógico) de los sapillos del género Bombina. También se incluyen algunos representantes del género Grobina (alias Bombina de cuerpo grande). Crédito: (ref. 7).

.

Otra ventaja del uso del parecido genético es que no solo permite ordenar las poblaciones y especies por parentesco. También permite ordenar las distintas poblaciones de más recientes a más antiguas, de ese modo es posible “reconstruir” un hipotético pasado para esa especie: desde donde se originó y hacia donde emigraron sus individuos para formar nuevas poblaciones. Pero tales estudios nunca vienen solos, siempre han de estar acompañados de una rama de la ciencia llamada paleobiogeografía.

La paleobiogeografía es una ciencia compleja. Utilizando las capas de estratos, la naturaleza de sus sedimentos y minerales, así como los fósiles que aparecen en ellos (desde conchas hasta polen, pasando por insectos y vertebrados), es posible reconstruir el clima y los ecosistemas que existieron en una época determinada y los cambios ambientales que sucedieron después. Con esto sobre la mesa, los estudios genéticos pueden proporcionar relojes moleculares (ver esta entrada para más información) que pueden situar situar la historia de un linaje en el tiempo. Luego ponemos a los antepasados de nuestros animales en el ecosistema predicho por los estudios de la palebiogeografía, luego es puesta la “máquina del tiempo” en marcha y entonces sería posible ver qué problemas sufrieron nuestros animales en aquella época e interpretar como eso pudo conducir a la imagen que vemos hoy….

.

Reconstrucción de un paisaje miocénico de sabana en un antiquísimo Madrid, con una de las asociaciones faunísticas más típicas. Esta imagen es fruto del trabajo de la paleobiogeografía. Crédito: Amigos de la Dehesa (artículo recomendado).

.

Actualmente la especie Bombina variegata es dividida en tres grandes grupos (división apoyada por los estudios genéticos): (1) Bombina variegata grupo Oeste-Balcanes, localizada en la región de los Balcanes y parte del oeste de Europa; (2) Bombina variegata Cárpatos, representada en la región del mismo nombre; (3) y finalmente Bombina variegata pachypus, habitante de la Península Itálica y los montes Apeninos. Aunque se consideran subespecies, según otros científicos estos animales son lo suficientemente diferentes a nivel genético como para ser considerados especies incipientes (ref. 7). Este debate es consecuencia de su dichosa situación intermedia entre especie progenitora y especie descendiente.

Pero… ¿Qué pudo motivar que se escindieran en subespecies o especies distintas? Durante el Pleistoceno (hace 2,58 millones de años – 11.700 años) se sucedieron importantes periodos glaciares que afectaron drásticamente al continente Europeo. Las especies de climas cálidos y templados tenían pocas opciones frente a tales muros de frío, sus opciones eran evolucionar, lograr un refugio o extinguirse. Gracias a los estudios realizados en paleontología y paleobiogeografía, los científicos tradicionalmente han considerado el sur de los Cárpatos, el sur de los Apeninos y la zona de los Balcanes como habituales refugios faunísticos frente a las glaciaciones. Dichos refugios… ¡Vaya casualidad! Coinciden exactamente con la actual distribución geográfica y la diferenciación genética que presentan las distintas subespecies (o especies incipientes) de Bombina variegata. Los científicos interpretan que durante los periodos glaciares, algunas poblaciones de Bombina variegata quedaron aisladas en dichos refugios, acumulando cambios generación tras generación. Cuando el clima volvió a ser el idóneo, estos sapillos volvieron a dispersarse, pero cuando se reencontraron tras milenios de aislamiento eran lo suficientemente distintos entre ellos como para ser considerados subespecies o especies incipientes (ref. 2 y 7).

En cuanto a Bombina bombina, probablemente se vió confinada durante el gélido periodo glacial del Plio-Pleistoceno (~2,58 millones de años) a las costas del Mar Negro, otro lugar que es reconocido como antiguo refugio para diversa fauna durante los periodos glaciares. Adicionalmente, las poblaciones de B. bombina de los entornos del Mar Negro tienen mayor diversidad genética que las poblaciones de B. bombina situadas en otras partes del mundo, por lo que según dicta la teoría, esta mayor diversidad genética debe indicar que los entornos del Mar Negro fueron los lugares desde los cuales estos sapillos se expandieron una vez las condiciones climáticas volvieron a ser favorables. Con esto, de nuevo coinciden genética y paleobiogeografía (ref. 2, 3 y 7).

Finalmente, las causas de la escisión de una Bombina europea ancestral en B. bombina y B. variegata no están tan claras. Según la genética se supone que sucedió hace entre 5 y 10 millones de años. Posiblemente, quizás, estaría relacionada la ruptura de las poblaciones de la Bombina europea ancestral con un periodo extremadamente seco que abatió Europa Central y del Este durante aquella época. Por supuesto, son requeridos más estudios (ref. 1 y 7). Aunque para otros autores su escisión ocurrió mas recientemente, situada entorno a 2 – 7 millones de años e influída por los periodos glaciares (ref. 4).

.

Hipotéticas rutas de colonización llevadas a cabo por Bombina bombina (gris claro) y Bombina variegata (gris oscuro) desde sus refugios de la época glacial (marcados como círculos). Nótese en Bombina variegata la dispersión desde puntos aislados (Apeninos, Balcanes y Cárpatos), coincidentes con sus actuales subespecies. Crédito: (ref. 3).

.

Cosas de híbridos.

.

Terminamos con un muy rápido repaso a los híbridos de estos sapillos. Casualmente, ambas especies coinciden en algunos puntos de su área de distribución, estas áreas coincidentes son llamadas «zonas híbridas» y se describen como estrechas franjas de apenas 5 – 10 Km de ancho, localizadas en Polonia, Croacia y Ucrania, entre otros países; otras zonas de hibridación son una especie de mosaico, donde hibridan en algunos puntos y no en otros. De cualquier forma, más allá de estas zonas de hibridación únicamente aparecen poblaciones puras de sus respectivas especies (ref. 5, 6 y 8).

Pero aunque puedan hibridar, existen barreras que dificultan la hibridación, aún en esas «zonas híbridas». Estudios llevados a cabo en el área de hibridación localizada en Peŝćenica (Croacia), revelaron que existe una relación entre el nivel de hibridación y el tipo de hábitat. En otras palabras, dependiendo del hábitat los animales que podían encontrarse tenían un nivel de mestizaje mayor o menor. Según los autores, esto se debe a las distintas preferencias de los adultos en cuanto al tipo de hábitat para reproducirse (ref. 6). Este mismo fenómeno se observó en otra «zona híbrida» para nuestros dos sapillos, en Cluj County (Rumanía), donde el hábitat también influye notablemente en el nivel de hibridación (ref. 8).

En el mismo sentido, el ambiente podría dificultar de otra manera la hibridación. Otro trabajo realizado en una «zona híbrida» de Croacia mostró que aunque ambas especies pueden criar en el mismo tipo de entorno (charcas permanentes) las larvas de B. variegata son más vulnerables a los depredadores que las de B. bombina, presumiblemente debido a su mayor movilidad son un blanco más fácil; en consecuencia, el ambiente juega en contra de una de las dos especies (ref. 4). Un posterior estudio reprodujo un resultado similar, las larvas de B. variegata son más depredadas, sin embargo los autores también advierten que B. variegata tiene suficientes cartas para sobrevivir a un ambiente con predadores, por lo que estos no deben de ser un factor importante en contra de la hibridación (ref. 9).

.

Vista superior de algunos renacuajos de Bombina variegata. Crédito: Zoological Museum, Kiev

.

Sin embargo, como ya se vió en un capítulo anterior de esta serie (ver aquí), la hibridación puede tener algunas desventajas. Realizado en Croacia, se recolectaron de huevos de distintas localidades donde gracias a los estudios genéticos se sabe que la hibridación es más o menos frecuente. Posteriormente los huevos y las larvas que eclosionaron fueron mantenidos en condiciones de laboratorio durante un tiempo. Según los resultados obtenidos, el número de embriones y larvas que morían prematuramente se incrementaba paralelamente al nivel de hibridación observado en sus charcas de origen. De modo que las puestas procedentes de la zona de máxima hibridación sufrieron una mortalidad del 20%, muy por encima del 2% observado en poblaciones “puras”. Para los autores, esto debe implicar algunas disfunciones genéticas a consecuencia de la hibridación (ref. 5).

Por su parte, otro interesante fenómeno está ocurriendo entre las poblaciones de B. bombina y B. variegata localizadas en los Cárpatos, concretamente en Hungría. Esta es un área muy compleja donde confluyen áreas montañosas de distintas vertientes, acompañadas de la presencia del Danubio y la influencia de los Alpes. En esta región existen numerosos puntos donde tiene lugar la hibridación entre ambas Bombina (ref. 10).

Se ha observado que los híbridos a menudo muestran diferentes grados de mestizaje, unos son más similares a B. bombina, otros a B. variegata, otros son un claro intermedio de ambas especies y entre ellos puede encontrarse todo el gradiente imaginable. En este área la hibridación está originando otro curioso fenómeno: la introgresión genética, donde genes de una especie se están introduciendo en las poblaciones de otra especie distinta. En el caso de este trabajo realizado en Hungría, ha sido reportado un flujo genético desde B. variegata hacia B. bombina; por ello es posible encontrar animales con aspecto de B. bombina pero con genes mitocondriales de B. variegata. Estudios parecidos pero realizados en otros lugares han reportado el mismo fenómeno pero a la inversa (ref. 10).

.

Ejemplar de Bombina bombina enseñando su panza y demostrando por qué es llamada «de vientre de fuego». No es un fotomontaje, es su típica posición de defensa: si falla el camuflaje de la parte dorsal se dan la vuelta para demostrar que son tóxicos. Crédito: Zoological Museum, Kiev

.

Así pues aquí acabamos. Los sapillos de vientre de fuego son otro interesante caso donde estudiar la evolución de las especies. Hemos visto que ambas especies se encuentran en un punto idóneo para ser vistas como nuevas especies que están estrechamente emparentadas, donde una de ellas (B. variegata) tiene a su vez numerosas subespecies o especies incipientes (en ambos casos, serían un caso intermedio de aparición de nuevas especies). También hemos visto como la genética puede revelarnos el parentesco genético entre grupos de individuos y darnos una idea de como migran las especies y colonizan nuevas áreas, tales historias migratorias coinciden maravillosamente bien con las interpretaciones del pasado climático y ecológico proporcionadas por la paleobiogeografía. Finalmente, acabamos viendo que la naturaleza tiene sus medios para reducir la hibridación, que los híbridos a veces no funcionan bien y otras… son un medio para introducir nuevo material genético en especies ajenas. En definitiva, todo un mundo. Pero en cualquier caso… ¡Se necesitan más estudios! ¡Croac!

.

Entradas relacionadas:

- Nuestra serie: Entendiendo la evolución

.

BONUS TRACK. El sapillo vientre de fuego Bombina bombina.

.

.

REFERENCIAS.

.

- 1. Böhme, M. et al. 2011. Miocene precipitation in Europe: Temporal trends and spatial gradients. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 304 (3-4): 212-218.

- 2. Fijarczyk, A. et al. 2011. Nuclear and mitochondrial phylogeography of the European fire-bellied toads Bombina bombina and Bombina variegata supports their independient histories. Molecular Ecology 20 (16): 3381-3398.

- 3. Hofman S. et al. 2007. Phylogeography of the fire-bellied toads Bombina: independent Pleistocene histories inferred from mitochondrial genomes. Molecular Ecology (16): 2301–2316.

- 4. Kruuk, L. E. B. & Gilchrist, J. S. 1997. Mechanisms Maintaining Species Differentiation Predator-Mediated Selection in a Bombina Hybrid Zone. Proceedings: Biological Sciences 264 (1378): 105-110

- 5. Kruuk, L. E. B. et al. 1999. Hybrid Dysfunction in Fire-Bellied Toads (Bombina). Evolution 53 (5): 1611-1616.

- 6. MacCallun, C.J. et al. 1998. Habitat Preference in the Bombina Hybrid Zone in Croatia. Evolution 52 (1): 227-239

- 7. Pabijan, M. et al. 2013. Complete mitochondrial genomes resolve phylogenetic relationships within Bombina (Anura: Bombinatoridae). Molecular Phylogenetics and Evolution 69 (1): 63-74.

- 8. Vines, T. H. et al. 2003. The maintenance of reproductive isolation in a mosaic hybrid zone between the fire-bellied toads Bombina bombina and B. variegata. Evolution 57 (8): 1876-1888.

- 9. Vorndran, I. C. et al. 2002. Does differential susceptibility to predation in tadpoles stabilize the Bombina hybrid zone?. Ecology 83: 1648-1659.

- 10. Vörös, J. et al. 2006. Evolution of Bombina bombina and Bombina variegata (Anura: Discoglossidae) in the Carpathian Basin: A history of repeated mt-DNA introgression across species. Molecular Phylogenetics and Evolution 38 93): 705-718.

- 11. Cogălniceanu, D. et al. 2013. Diversity and distribution of amphibians in Romania. ZooKeys 296: 35-57.

"La Ciencia y sus Demonios" es miembro de la Red Escéptica

"La Ciencia y sus Demonios" es miembro de la Red Escéptica

Muy bien explicado, incluida la metáfora o analogía de las nacionalidades

Me gustaMe gusta

Estupenda entrada, muy bien desarrollada!

«Y también muy importante: la aparición de una especie no implica la extinción de su especie progenitora, al igual que la aparición de los canadienses no provocó la extinción de los ingleses. Y por eso aunque haya humanos, siguen habiendo monos.»

Bueno, ningún mono actual es una especie progenitora de la especie humana. Las especies progenitoras de la especie humana se extinguieron todas. O al menos eso tenía entendido

Me gustaMe gusta

Eso es correcto, las especies de monos que fueron nuestros ancestros y de las que descendemos están ahora extintas.

Pero con ese guiño solo quise extender el concepto de: la aparición de una especie no implica la desaparición de su progenitora más allá del nivel de especie, a un nivel más amplio. Claro que puede dar lugar a confusión.

Gracias por aclararlo, saludos!!!

Me gustaMe gusta

Pero… ¿siguen siendo ranas, no? ¿Alguna de ellas se ha convertido en perro? ¿a que no?

Ahora hablando en serio, Cnidus, estoy muy mosqueado. El anterior artículo de especiación en ranas lo escribiste hace más de un año. ¡Un año! Con lo interesante que es/haces la serie!

P.D: hay una cosa que no tengo clara, ¿la menor viabilidad de los embriones híbridos es resultado de una barrera genética, o es causa de futuras barreras genéticas? ¿O ambas se influyen mutuamente y aumentan hasta la especiación?

Me gustaMe gusta

Gracias por los comentarios 🙂

Es que he estado una miajica liao Francesc, crustáceos y esas cosas, que no dejan tiempo. Ahora que estoy más libre me he animado a escribir cosicas para el blog. Por otro lado, tus preguntas son muy buenas, espero poder responder a la altura.

En este caso y otros semejantes, la menor viabilidad de los híbridos se interpreta como que las distintas poblaciones se han diferenciado tanto con el paso de las generaciones, que incluso hay diferencias a nivel genético que no terminan de hacer muy factible el desarrollo de algunos híbridos.

Ahora bien, algunos biólogos evolutivos proponen (y creo que esto lo gestó / lanzó / creó Ernst Mayr) que gastar energías para producir híbridos inviables no es factible y por lo tanto, aquellos animales que mediante x forma eviten la hibridación, tendrán más descendencia y terminarán reemplazando a aquellos que perdieron el tiempo hibridando. Con lo cual, la hibridación a su vez se convierte en una fuente para generar nuevas barreras.

Con el tiempo, ambas barreras se fortalecerían mutuamente: las distintas subespecies evitan hibridar y como consecuencia cada generación las diferencia más y más; y como son cada vez más y más diferentes todo híbrido generado será más inviable cada vez.

Igual me equivoco, pero tengo la impresión de que esto no pasa siempre y a veces se genera un equilibrio donde distintos porcentajes de especies y/o subespecies puras y sus respectivos híbridos se mantienen en números estables. En plantas es otra historia, son tan cochinas que muchas veces (otras no) la hibridación lo único que hace es aumentar su diversidad. Y luego tenemos otras ranitas que… bueno, ya lo contaré otro día 😈

Me gustaMe gusta

«bueno, ya lo contaré otro día»

Pero que sea pronto XDD

En fin, muchas gracias -y por el paper de modelización matemática de la evolución, también

Me gustaMe gusta